業務のデジタル化が進んでいる現在でも、企業間の取引において今なお多くの企業が注文書や発注書のやり取りをFAXでも行っています。

FAXは古い手段だと感じるかもしれませんが、取引先との信頼関係や業務フローの都合上、まだまだ必要な存在です。

しかし、FAXによる注文書・発注書の送付には、受発注業務ならではのさまざまなリスクやトラブルが潜んでいます。

本コラムでは、FAXを使うときに想定されるトラブルを押さえた上で、基本的な対応方法や業務効率化のためのポイントまでを解説していきます。

注文書・発注書をFAXで送る際によくあるトラブルとは?

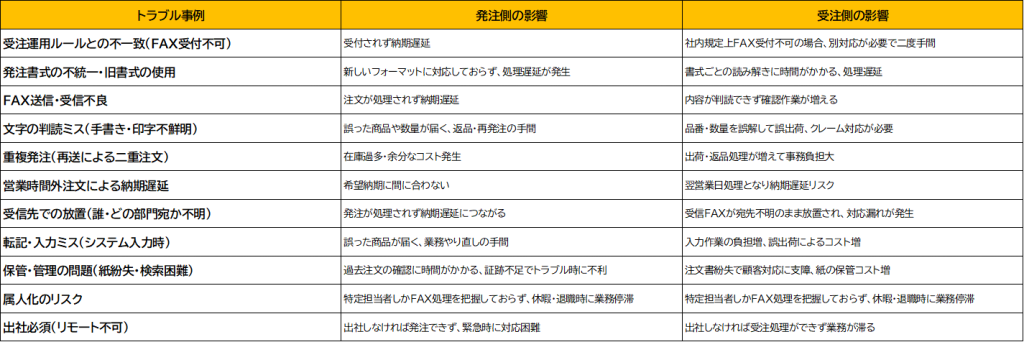

注文書や発注書のFAXでのやり取りは、日本の商慣習において多くの企業が使用していますが、受発注業務ならではのアナログ特有のトラブルも多く発生しています。

以下の表に、代表的なトラブルとそれによる発注者・受注者への影響をまとめました。

このようなトラブルを防ぐためには、FAXを使う上での「基本ルール」を定め、実践していくことが不可欠です。

FAX送信時に押さえておくべき基本的な注意点

注文書・発注書をFAXで送信する際には、単に書類を送れば終わりというわけではありません。

先に説明した送信ミスなどのトラブルを防ぐためには、いくつかの基本的なポイントを押さえることが重要です。

このセクションでは、FAX送信時に必要な事前準備から、送信中の対応、そして管理体制まで、実務で役立つ具体的なポイントを紹介します。

事前対応

事前に許諾を取る

取引先によっては、FAXでの注文受付に対応していない場合があります。特に初めて取引する相手には、事前にFAXでの発注が可能かを確認しておく必要があります。

取引先と最新の書式を確認する

注文書・発注書の書式がバラバラだと、受注側での確認や入力作業が煩雑になり、処理ミスに繋がります。受注側での処理を簡略にするためにも、受注側と同意した書式のものを使用することが重要です。また、古い書式での発注もトラブルのもとになります。

可能であれば手書きは避ける

手書きの文字は読みづらく、受注側が内容を誤解するリスクがあります。どうしても手書きが必要な場合は、とくに似た文字や数字には注意を払い、はっきりと大きく書くことが大切です。可能であれば、OCR処理が可能な書式のものを使用することで、受注側の処理効率も大幅に向上します。

送信時対応

FAX送信後に電話確認を取る

FAXは送信完了の通知が出ても、相手側に正しく届いているとは限りません。

重要な注文の場合は、送信後に「届いているか」「内容に不備はないか」を電話で確認することを習慣にしましょう。

また、受注側においても、FAXで注文を受け付けたことを通知する書類(注文請書)を返信することで、受発注フローを停滞させることなく円滑に進めることができます。

送付状を付ける

送付状には以下の情報を明記するのが望ましいです。

- 宛先企業名・担当者名

- 送信者の氏名・連絡先

- 送付日・送信枚数

- 送信内容の概要(例:「注文書1通」など)

誰から誰宛のFAXで、何に関する文書かが一目で分かるようにしておくと、受注側の処理もスムーズになります。

管理体制

発注番号による管理

発注ごとに固有の番号(発注番号)を付与することで、納品・請求・検収などの一連の業務を一元的に管理できます。

また、同じ発注に対して複数回FAXを送信してしまうような重複発注のリスクを避けることもできます。トラブル発生時の追跡にも役立ちます。

ダブルチェックの体制

受注側では、FAXで届いた注文書の内容をもとにシステムへ手入力するケースが多く、情報の入力ミスなどによる誤発注のリスクがあります。

こうした事態を避けるためにも、システムへの入力時はダブルチェックで入力ミスなどを減らす体制にすることも大事なポイントです。

ワークフローの標準化

発注・受注それぞれの一連の流れをフロー図などでマニュアル化し、業務手順を誰が対応しても同じ品質で遂行できるようにしておくことで、属人化による対応のばらつきや引き継ぎ時の混乱を防ぐことができます。

さらに効率的にFAXで受発注業務を行うには

ここまで、注文書・発注書をFAXで送る際の基本的なポイントを説明しましたが、日々の業務量が増加する中、前述のような基本的な注意点をひとつひとつ丁寧に実践するのは、現場にとって大きな手間となる場合があります。

そこで本セクションでは、FAXによる注文書・発注書の受信・送信それぞれの場面において、FAX業務そのものをさらに効率化できるサービスを紹介します。

注文書や発注書をFAXで送信をする場合

インターネットFAX

インターネットFAXは、パソコンやスマートフォンなどでクラウド上からFAXの送受信を行うサービスです。

紙を印刷してFAX機にセットする必要がなく、PDFなどのデジタルファイルをそのまま送信できます。

注文書や発注書をPCで作成・保存し、FAX番号宛にペーパーレスで送信できるため、業務時間を大幅に短縮できます。

また、送信ログの管理や再送信も簡単です。

自動帳票送信サービス

大量の注文書や発注書を複数の取引先に送る場合には、自動帳票送信サービスの導入が有効です。

基幹システムと連携して、定型フォーマットで出力された帳票を自動でFAX送信する仕組みです。

これにより、担当者が一件ずつ手動でFAXを送る必要がなくなり、ミス防止・作業時間短縮につながります。

注文書や発注書などをFAXで受信をする場合

受信した内容をテキスト化するAI-OCR

FAXで受信した注文書や発注書の情報を、自動でテキストデータに変換するAI-OCR技術が進化しています。

手書き文字の認識精度も向上しており、実用レベルの精度を実現しています。

これにより、FAXで届いた情報を手入力する作業時間の削減が可能です。

RPAの導入

AI-OCRでテキスト化された注文情報の登録作業には、RPA(Robotic Process Automation)が活用できます。

人手を介さずにデータ入力を自動化することで、受発注業務の負担を大幅に軽減できます。

自動FAXとRPAの組み合わせは、FAXでの運用を残しつつ、業務をデジタル化する最良の方法といえます。

まとめ

注文書や発注書をFAXで送るという行為は、今なお多くの企業にとって日常業務の一部です。

しかし、紙と手作業に頼る以上、非効率性を完全に排除することはできません。

本記事で紹介したように、想定されるトラブルとその影響を把握し、基本的な注意点を押さえることで、業務の安全性と正確性は大きく向上します。

また、インターネットFAXやAI-OCR、RPAなどの技術を取り入れることで、さらに効率的にしていくことも可能です。

本コラムを参考にし、FAX受発注業務のさらなる効率化を目指してみてはいかがでしょうか。