BtoBにおける業務連絡や情報発信の手段として、FAXは視認性や回覧性、使いやすさなどの長所からいまでも多くの企業で使われています。

しかし、FAXは、受信者側の紙やトナーなどを使う、電話が鳴るなど、少なからず相手への負担を強いるツールであることから、相手からの送信停止を希望する連絡への対応が遅れたり、相手への配慮を欠いた送信をしてしまうと、クレームやトラブルに発展しやすいという短所があります。

近年では法律による規制の強化もあり、FAXも受信者の意向を尊重した対応が重要視されています。

本コラムでは、FAXの送信を行う際に押さえておきたい「送信停止対応の基本」と「トラブルを避けるための実践的な対応」について、具体策とともに解説します。

受信者への配慮が求められる時代に|特定商取引法とFAX送信

2017年の特定商取引法の改正により、個人宅への広告FAXは受信者からの請求または承諾がない限りできなくなりました。(オプトイン規制)

この改正は法人宛の広告FAXは適用外となっています。

しかし、法人宛であっても受信者からの要望に対応しなかった場合、トラブルに発展する可能性があります。

送信者が法令を軽視して送ってきているという印象を持たれてしまうと、企業の活動自体に悪影響を及ぼします。

受信拒否・送信停止への対応はどうする?

継続的なFAX送信において最も重要なのは、「FAXの送信停止を希望する企業へは絶対に送信しない」ための仕組みづくりです。

送信停止を希望する企業からの返信を確実にキャッチし、その宛先(FAX番号)をリストから削除することが、基本的かつ必ずしないといけない対応です。

FAX送信停止窓口の明示はトラブル回避に必須

広告FAXを受信した人が「どこに連絡すればFAXを止めらるのか」が分からないままだと、高い確率でクレームに繋がります。

送信する紙面の下部には必ず、送信停止の受付方法を明記しましょう。

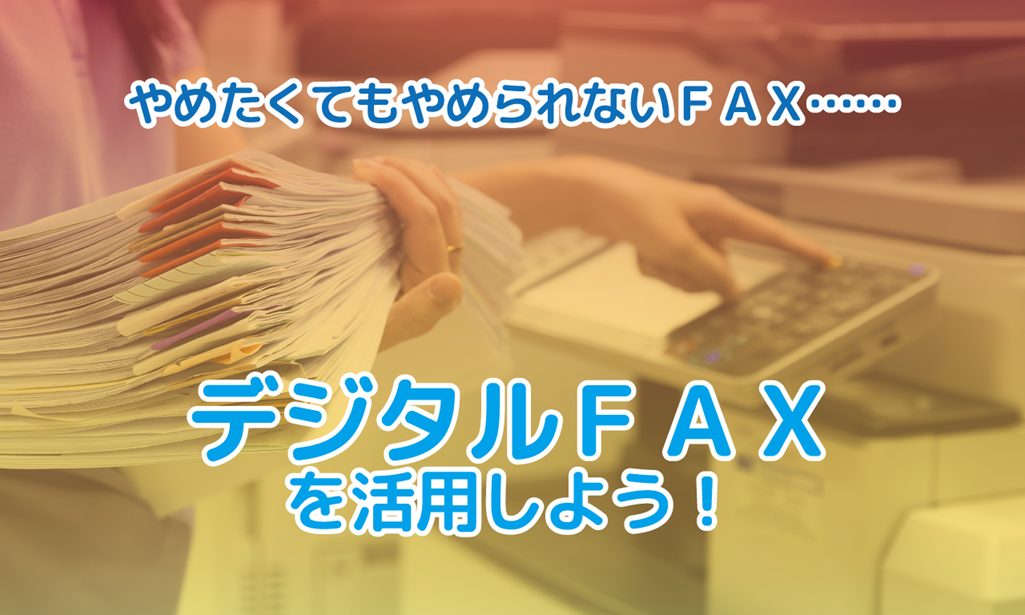

送信停止の受付方法は、以下のようなものがあります。

・FAXで送信停止を受け付ける場合

例)本FAXの停止をご希望の方は、恐れ入りますが下記FAX番号までご返信ください。

送信停止FAX番号:0120-XXX-XXX

・Webフォームで送信停止を受け付ける場合

例)本FAXの停止をご希望の方は、こちらの送信停止受付フォームからご依頼ください。

送信停止フォーム (URL+二次元バーコード)

・電話で送信停止を受け付ける場合

例)本FAXの停止をご希望の方は、恐れ入りますが下記電話番号宛にお電話ください。

送信停止受付電話番号:0120-XXX-XXX(受付時間:平日9:00~18:00)

このように、受信者が迷わず対応できるような導線を整えることが、クレーム防止に繋がります。

●FAX停止依頼表示例

それでも起きるクレームと、その対策

せっかくFAX送信の停止方法を案内しても、「送信停止希望のFAXが届いたものの、誰からの返信かわからない」という問題が発生します。

そのままにしていると、送信リストから除外できず再度送信してしまい、ハードクレームに発展してしまいます。

このようなリスクを回避するためには、FAXの受信内容をデータとして保存・検索できる仕組みの導入が有効です。

ここでは、受信者への配慮や情報の確実な管理という観点からトラブル回避に役立つテクニックをご紹介します。

FAXの受信内容をデータとして保存・検索できる仕組みとは?

送信停止の依頼に確実に対応するためには、「誰から送られてきたか」が分かることが重要です。

しかし、FAXで届いた停止依頼の原稿に送信元の会社名や停止を希望するFAX番号が書かれていないケースもあり、送信リストからの除外ができずにまたFAXを送ってしてしまう――そんなトラブルは少なくありません。

そこで、FAXの受信内容をデータで保存・検索できる仕組みとして注目されているのが「インターネットFAX」です。

インターネットFAXは、従来の紙ベースのFAXと異なり、送受信をクラウド上で管理できるサービスで、受信データをパソコンやスマートフォンから確認できるほか、着信履歴としてFAX番号が記録される点も特徴です。

これにより、FAX原稿に宛名や送信元番号がない場合でも、送信元を特定しやすくなります。

たとえば弊社が提供する「MOVFAX(モバックス)」では、受信したFAXの着信番号が自動的に記録されるため、送信先の管理や停止依頼への対応がスムーズに行えると、多くのお客様からご好評をいただいています。

また、受信は月1,000枚まで無料(※)といったコスト面のメリットもあり、初めて導入を検討される方にも使いやすいサービスです。

※詳細は公式サイトをご確認ください。

誰からの返信かすぐわかる!「差し込み印字機能」の活用

また、FAX一斉送信サービスをご利用の場合は、「差し込み印字機能」の活用も有効です。

この機能では、原稿内の任意の箇所に、宛先リスト上の情報(会社名やFAX番号など)を個別に差し込んで印字することができます。

送信時にFAX原稿へ送付先の会社名やFAX番号を印字しておくことで、送信停止依頼のFAX返信があった際にも「誰からの返信か分からない」といったトラブルを防ぐことができます。

弊社が提供するFAX一斉送信サービス「L-net Serplix(エルネットサプリ)」でも、差し込み印字機能をご利用いただけます。

フリーダイヤルの活用で“配慮のある対応”を

送信停止の連絡先としてFAX番号を記載する際には、フリーダイヤルを利用するという選択も受信者への配慮として有効です。

通常、送信の停止を希望するFAXを送信する際、通信費(電話料金)は送信側の負担となりますが、送信先をフリーダイヤルに設定すれば、停止依頼に関する費用がかからなくなります。

こうした小さな工夫ひとつで、不要なクレームを防ぐことにつながります。

リダイヤル設定は「0回」に

FAX機器の「リダイヤル設定」についても気を付けるべきことがあります。

通話中や紙切れなど、FAXの送信ができなかったときに自動で再送される「リダイヤル機能」は送信者側にとって便利な反面、受信者側にとってはFAXを受け取るまで何度も着信することになります。

その場合、受信者にとっては大きなストレスになります。

とくに広告FAXの場合は望んでいないFAXを受け取ることになりますので、送信前にリダイヤル回数は「0(ゼロ)回」に設定されていることを確認しましょう。

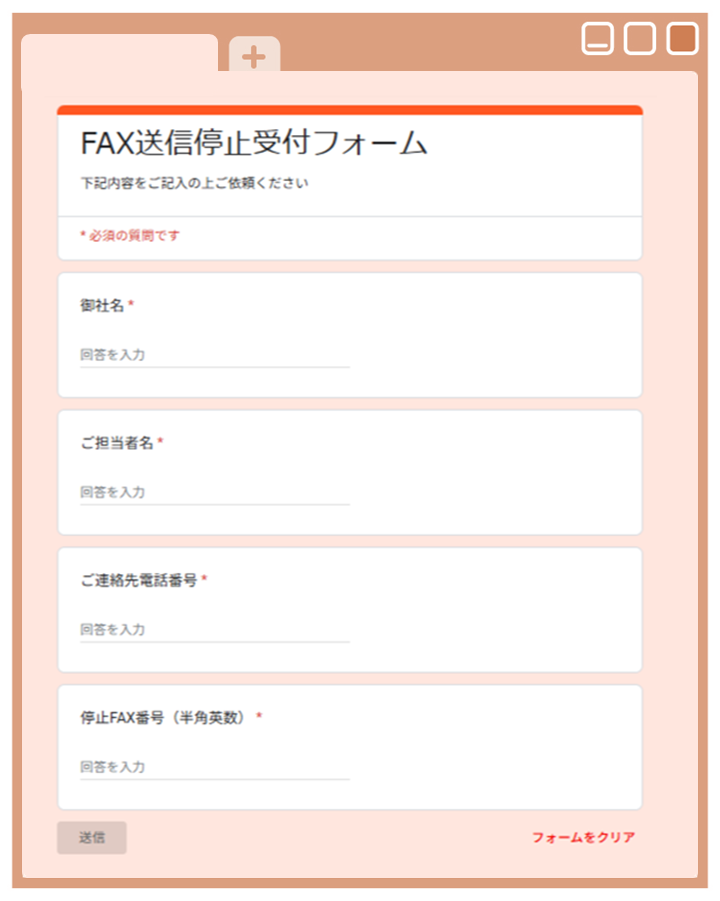

送信停止の受付に“専用WEBページ”という選択肢を

FAX送信停止の依頼は、FAXでの返信によって受け付けるケースが一般的ですが、手書きの記載ミスや、送信元が特定できないなどの課題もつきものです。

こうしたトラブルを防ぎ、送信者側の管理負担を軽減する手段の一つとして、専用のWEBフォームを活用する方法があります。

- 送信を停止したいFAX番号を入力、送信できるWebフォームを作成

※「Google フォーム」などの無料サービスを使えば、簡単に作成可能です - 送信するFAX原稿に、フォームのURLや二次元バーコードを記載して案内

- 希望者はフォームにアクセスし、停止したいFAX番号など必要情報を入力

- 入力された内容はデータとして記録されるので、そのまま除外リストとして利用

WEBフォームの活用は、送信者側の情報管理精度の向上につながる方法です。

二次クレームの防止や、送信停止処理の漏れを減らす手段として、検討する価値は十分にあるでしょう。

●FAX送信停止受付フォーム例

送信停止をもっと簡単に|自動受付サービスという選択肢

送信停止対応の手間を軽減し、受信者・送信者双方の負担を減らす手段として注目されているのが、「不要FAX受付サービス」のような支援サービスです。

このサービスは、FAXの停止を希望する受信者が、指定の受付電話番号に発信するだけで、自動的に送信停止処理が行える仕組みです。

送信者側へは登録されたデータをメールなどで受信でき、送信停止の対応漏れが防げます。

まとめ|受信者への配慮が信頼を築く

FAXは、便利で即時性のある伝達手段ですが、送信停止への対応を怠ると、思わぬクレームや信用問題につながります。

特に、法改正を機に受信者側の意識も高まっている今、「受信者目線」の対応は必須といえるでしょう。

技術的な対策と運用上の配慮をバランス良く取り入れ、自社のFAX運用を見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。